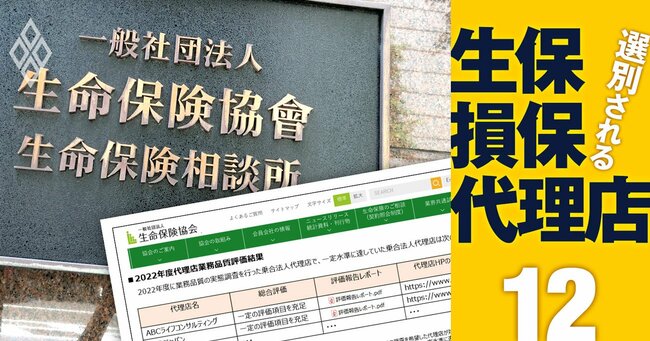

【東京 法人保険 最新ニュース】生保の優良代理店に業界が“お墨付き”、金融当局も注目する「業務品質評価制度」の行方

ニュース概要

生命保険業界を挙げて議論してきた乗り合い代理店の業務品質スタディーグループ。初年度審査の申し込みが終わり、今夏にいよいよ審査がスタートする。特集『選別される 生保・損保・代理店』(全28回)の#12では、じっと動向を見据えてきた金融当局も期待する制度の行方を占う。(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)

※2022年5月20日に公開した有料会員向け記事を、期間限定で無料公開します。全ての内容は取材当時のまま。なお、6月中旬から『保険特集2023』がスタートします。ご期待ください!

金融庁も注目する生保“優良代理店”の評価制度

今や、大手生命保険会社を中心とした営業職員チャネルに次ぐ存在感を誇る、乗り合い代理店チャネル。来店型保険ショップから訪問販売型まで、全国に約2万2000店を数える。保険ショップは大型ショッピングモールだけでなく、駅前のちょっとしたスペースにも出店しており、生保業界にすっかり根付いているといえる。

その乗り合い代理店を巡り、ここ数年、議論が行われてきた。その中心的な存在を担うのが、業界団体の生命保険協会であり、テーマは乗り合い代理店の業務品質に対する評価制度の構築だ。

乗り合い代理店は複数の保険会社の商品を取り扱い、大型代理店ともなれば、取り扱う保険会社の数は優に30社を超える。保険会社各社はそれぞれ代理店の指導・教育や監査を行うが、そのレベルはさまざまだ。

なにより、自社の商品を優先的に販売してもらいたいという思惑から、代理店を評価する際の業務品質項目には“お手盛り”ともいえる形式的な内容が少なくない。その上、保険会社によって評価項目が少しずつ異なるため、代理店側も評価される指標が多岐にわたることに悲鳴を上げていた。

そこで、生保協が座長となって、乗り合い代理店の業務品質の一つの軸となる評価項目を策定するに至ったわけだ。

初会合は2020年6月。業務品質スタディーグループ(SG)と呼ばれた会合には、ほけんの窓口グループをはじめとする代理店13社に代理店の業界団体、消費者団体、生保42社、そしてオブザーバーとして金融庁が名を連ねており、まさに生保業界を挙げての議論となった。

その後、二十数回に上る会合を行い、300を超える評価項目について検討。最終的な評価項目数は、顧客対応とアフターフォロー、個人情報保護、ガバナンスの四つの領域における基本項目150、応用項目60の計210項目に集約された。

そして生保協が審査を行い、基本項目150の基準を達成していると判定されれば、一定の業務品質をクリアしている乗り合い代理店として、晴れて“お墨付き”を得られる。その結果は、生保協のホームページなどで公開、消費者にアピールできるのに加え、保険会社にも情報共有される仕組みだ。

もっとも、生保協の審査を受けるには30万円の費用がかかるのに加え、約2万2000店ある代理店のうち何店の審査ができるのか、どこまで代理店のアピールに役立つのか、150項目をクリアする態勢構築には結構な費用がかかるなど問題が複数ある。

そうした中で生保協は急ピッチで作業を進め、評価運営体制をつくり上げた。そして、3月中旬ごろから代理店への告知を始め、締め切ったのが5月9日のことだ。

では、実際にこの評価制度に応募した代理店はいったい何社だったのか。また、応募した代理店の規模やエリアにばらつきはあるのか。そして、今後の評価運営の方向性について意向を示した金融庁の思惑とは何か。次ページ以降で解説していこう。

(本文の続きは、以下のリンク先にあります)

ダイヤモンド・オンラインhttps://diamond.jp/articles/-/323427?utm_source=daily_pm&utm_medium=email&utm_campaign=20230525生命保険業界を挙げて議論してきた乗り合い代理店の業務品質スタディーグループ。初年度審査の申し込みが終わり、今夏にいよいよ審査がスタートする。じっと動向を見据えてきた金融当局も期待する制度の行方を占う。

【経歴】

1979年生まれ 京都市出身。

同志社大学経済学部卒業後、日本ユニシス株式会社(現BIPROGY 株式会社)入社。一貫して金融機関向けITシステム開発業務に携わる。

金融システム開発の現場で、2007年~2009年頃のリーマンショックによる経済の大混乱、強烈な景気後退、資産の激減などを目の当たりにする。

その経験から、「これからの日本人の合理的な資産形成・防衛に、正しい金融リテラシーが絶対に必要」という強い思いを持ち、2011年4月 株式会社トータス・ウィンズに入社。

中小企業に特化したリスクマネジメント対策のコンサルタントとして、500社以上の中小企業、1,000人以上の保険相談業務に携わる。2015年、代表取締役就任。

法人保険活用WEBサイト『点滴石を穿つ』を運営する一方で、法人向け保険代理店として、東京都中央区を中心にコンサルティング活動を行なう。

【趣味】

美術館巡り、千葉ロッテマリーンズの応援

【自己紹介】

中小企業向けの金融商品が数多ある中で、わたしは一貫して『100%顧客優位な商品選び』をポリシーに中小企業経営者向けの保険活用プランニングを行なってきました。

これまでのキャリアでの最大の学びは、『お金やお金の流れに関する知識や判断力=「金融リテラシー」は、私たちが社会の中で経済的に自立し、生き抜くために必要不可欠』ということです。

そして金融・保険に携わるプロとして、何よりお客様に対する誠実さ・真心・信頼関係より大切なものはないと考えています。

皆さんが安心して納得できる金融商品選びができるよう、わかりやすい記事を書き続けることで貢献していきます。

「法人保険」の関連記事

- 【東京 法人保険 最新ニュース】【金融庁】損保不正の再発防止へ 悪しき業界慣行是正を迫る

- 【東京 法人保険 最新ニュース】後悔する可能性も…“生命保険の受取人”を「配偶者」にしてはいけないワケ【税理士が事例を交えて解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】医療保険に「入らなくていい人」と「入った方がいい人」の明確な違い【人気FPが解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】株価70%下落「FPパートナー」長期投資なら買い?危険?“生保のビッグモーター”と呼ばれる理由とリスク

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「生保業界のビッグモーター」にすり寄る生保

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ビッグモーター&カルテル問題で改革待ったなし!損保4社「政策株、本業支援、出向基準」改善計画の微妙な違い

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保有識者会議が報告書案 自主規制機関の設置求める

- 【東京 法人保険 最新ニュース】最大月3万円の新NISAつみたて資金捻出に成功!2家族の具体例から学ぶ「保険見直し講座」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日生・第一・明安・住友の現役営業職員が激白!「給与&評価、コンプラ対策、総合職の働きぶり…」【覆面座談会】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命社長が語る「これまでにない介護インフラ提供」の狙い、介護最大手のニチイ買収で本格進出

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険代理店で保険業法違反スレスレの悪質手法が横行!節税を狙った「別法人への手数料払い」の実態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパンのトップ辞任に帰結、ビッグモーター問題の構造と経緯を徹底解説!「営業至上主義」の病根

- 【東京 法人保険 最新ニュース】【がん保険ランキング2024】自由診療に1億円を保障するメットライフ新商品が2位、1位は?保険のプロ29人が選定!

- 【東京 法人保険 最新ニュース】【医療保険ランキング2024】3位なないろ「メディカル礎」、1位は?人気商品スペック&価格比較表付き

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「新NISA」と「保険」のどちらを選ぶ?お金のプロが“賢い選択”の仕方を指南【対談】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】【顧客本位の生保会社ランキング】優良代理店32社が「逆査定」!2位メディケア、ワースト2位アフラック、最下位は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険の営業で絶対に乗っかってはいけないセールストーク7選《Editors’ Picks》

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「生命保険の死亡保険金」を受け取ったが…相続税が<かかるケース>と<かからないケース>を税理士が解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】いまだに3割は入っていない…保険のプロが「地震保険だけは絶対に入ったほうがいい」と力説するワケ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命社長、海外の保険や運用会社に大型投資-35年度に利益10倍へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】最新調査で判明!生命保険契約の満足度「総合ナンバーワン」を受賞した保険会社は?【2024年生命保険契約満足度調査】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】不正続発の大手損保は”ウミ”を出し切ったのか

- 【東京 法人保険 最新ニュース】親が支払った「生命保険」…子が満期保険金400万円を受け取った場合の「驚愕の贈与税額」【税理士が解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融機関にもしものことがあっても預金は1000万円まで保護されますが「保険」はどうなりますか?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】火災保険では、地震による火災は補償対象外! 能登半島地震で分かった地震保険の必要性

- 【東京 法人保険 最新ニュース】SOMPOがビッグモーター問題で食らった行政処分、辛辣ワード満載の行政文書を深読み

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「生命保険金」を相続税で減らさずに受け取る方法【税理士が解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ステージ4のがん闘病中・森永卓郎氏 治療費支払い「1カ月300万超え」 保険入っているのになぜ…

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁 損保ジャパンと親会社に業務改善命令 保険金不正請求で

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命が2100億円でニチイ買収、水面下で動いた「海外新規出資3.4兆円」の深層

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保大手4社「覆面座談会」で見えた残酷な実態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「2024年は激変」生保×保険テック10大予測、GAFA参入や生成AIをどうみるか?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保各社の「金利上昇局面」での対応に差、24年は商品戦略が転換点を迎える

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、損保4社に改善命令 価格調整「反復・継続」 7年で576社・団体に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】あいおいニッセイ同和損保社長に聞く、「24年業界展望と、災害多発&ビッグモーター問題の行方」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】恐ろしい…銀行で勧められて契約した「米ドル建て保険」で100万円が“1.2倍に増える”はずが「400万円の損」!? その理由とは【保険に詳しいFPが警告】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】好決算「メガ損保」は買いか?ビッグモーター不正請求&カルテル疑惑のリスクを長期投資家はどう判断すべきか

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁が「カルテル問題」で損保4社を行政処分へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保業界の主戦場、医療保険はもうかるのか?収益構造を徹底解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】高額療養費制度、70歳以上は「さらにお得」に!お金のもらい忘れに要注意

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ビッグモーター、11月末で損保7社が代理店契約を解約 指定取り消しも合わせ顧客離れは必至

- 【東京 法人保険 最新ニュース】東京海上で他の生損保を巻き込んだ「個人情報漏洩」、とばっちりを受けた各社から怨嗟の声

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ソニー生命の高橋薫新社長に聞く、「ライフプランナーモデルの将来像」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】大手損保4社はウミを出し切ることができるか

- 【東京 法人保険 最新ニュース】2024年、火災保険はさらに値上げへ! 47都道府県別・値上げ予測と、来年度の改定ポイントについて徹底解説!

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「保険は無駄だ」と言われるが…富裕層があえて「民間の生命保険」に入るワケ【元国税専門官が解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】きついノルマ、経費は自己負担――大量採用・大量脱落「生保レディ」の労働実態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「2人に1人ががんになる時代」のがん保険の考え方 見極めるべきは「保険料に見合った保障かどうか」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「団体信用生命保険」徹底比較!住宅ローンでおすすめの団信は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】就業不能保険は不要?「健康保険の傷病手当金」で病気・ケガ療養中にお金が出る

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ビッグモーター問題で揺れ続ける損保、協会長会見と金融庁の追加報告徴求の中身

- 【東京 法人保険 最新ニュース】夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパン白川儀一社長がビッグモーター事案で引責辞任、会見で浮き彫りになった3つの論点

- 【東京 法人保険 最新ニュース】医療保険いらずの「高額療養費制度」、知らないと“医療費払い戻し”で損する3つのこと

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保4社の価格調整疑惑 火災保険の不採算、不正の温床に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】はなさく生命の柏原新社長が目指す「ニュー・インシュアランス・クリエイター」とは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本人は世界一の「保険好き」だが…高齢者に「生命保険は必要ない」と断言できる、これだけの理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ビッグモーター、カルテル、手数料ポイント…問われる損保業界の「営業最優先」の姿勢

- 【東京 法人保険 最新ニュース】なぜビッグモーターと損保ジャパンは癒着したか?保険営業のプロが指摘する構造的な“矛盾”と保険業界全体への余波

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ソニーフィナンシャル社長に就任した遠藤元金融庁長官に聞く、ライフプランナーに対する「本音」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】友人や同僚に薦めたい生命保険会社TOP3、3位東京海上日動あんしん生命、2位ソニー生命、1位は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパン、ビッグの不正認識も当局に虚偽報告

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保大手4社が東急グループの保険で手を染めた「カルテル問題」の深層

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ビッグモーターの保険金不正、報告書から浮かぶ恐ろしい手口

- 【東京 法人保険 最新ニュース】妻が逝去して「1,500万円の生命保険金」を受け取った夫、「相続税非課税」のつもりが翌年追徴課税…「何かの間違いでは?」【税理士が解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】医療保険で業界トップのメディケア生命社長に聞く、「ソニー生命との取り組みが“ハマった”理由」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】2024年から自動車保険料が値上げ…保険の見直しで「大崩壊」しかねない…高い保険料を払い続ける意外な落とし穴

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損害保険会社の売り上げの過半を占める「自動車保険」の先行きは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】変額保険・外貨保険に空前の大ブーム到来!契約前に知っておくべき「リスクと手数料」事情

- 【東京 法人保険 最新ニュース】本当に付き合うべき生保会社は?代理店30社が“逆査定”した「顧客本位の生保会社ランキング」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】【“顧客思い”の生保会社ランキング】代理店30社が忖度せずに「逆査定」、ワースト2位にアフラック生命

- 【東京 法人保険 最新ニュース】死亡保障、医療保険、資産形成…生命保険の「商品ベストミックス」を保険のプロが家族構成別に指南

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命社長に聞く営業体制“強気の”将来像、「生保レディーの重要性はむしろ高まる」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ソニー、プルデンシャル、日本生命を辞めて代理店に転じた現役営業職員が暴露する「私が古巣を見切った理由」【座談会】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「ほけんの窓口」フランチャイズ事業で大騒動!伊藤忠が完全支配・強権発動で激変の内幕

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ヤマダデンキ子会社のヤマダライフ保険、募集人「使い捨て」のあきれた実態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】組込型保険とは何か? 国内外の事例、メリット、今後の可能性をわかりやすく解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】台湾・損保のコロナ保険危機、日本の保険会社が学ぶべき教訓【後編】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】台湾・損保のコロナ保険危機、政策転換で保険金支払い急増&資本不足に陥った顛末【前編】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】SBIインシュアランス社長に聞く、少額短期保険に大手参入は「むしろチャンス」の理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生命保険で相続対策「500万円×法定相続人の数」のワナ…保険のプロも間違える!? 見落とすと取り返しがつかない「2つの盲点」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】東京海上あんしん生命の元営業社員が4億円詐取、「完全歩合制」に吹く強烈な逆風

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命が突然の強権発動!子会社・大樹生命の「自主独立」が終焉を迎えた理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】コロナ5類移行で民間保険の「みなし入院」特例も廃止に、何が変わる?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】PayPay保険サービス社長が語る、医療保険の未加入者にもスマホで保険を販売できたわけ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生命保険7社が連続倒産…契約者の利益は二の次? 顕在化した重大問題

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険乗合代理店、評価制度活用し業務負担軽減

- 【東京 法人保険 最新ニュース】節税保険で規制強化でも続く「いたちごっこ」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険営業がいまだ抜け出せない不祥事の連鎖

- 【東京 法人保険 最新ニュース】資産運用のアドバイス巡る3つの誤解…「FPは中立」「助言はタダ」あと1つは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命HD新社長に聞く、「26年度末に時価総額6兆円、30年度10兆円を目指す」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】インフレが保険直撃、車修理費20年ぶり増 再保険も高騰

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保協会が業務品質評価を認定!評価される代理店側の反応は?【認定取得42社リスト付き】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】年収900万円・42歳営業マン、心不全を発症も…ローン免除されない「三大疾病保障付」団体信用生命保険の“真相”に悲鳴【FPが解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】【スクープ】金融庁が生保レディーの「副業」を重点調査、明治安田生命への立ち入り検査で判明

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ミニ保険ブームに冷や水か 金融庁、監督強化へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保22年度第3四半期決算、激戦の代理店市場で王者メディケアに肉薄する「新星」とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命が最終利益半減、かんぽも3割減、T&Dは最終赤字転落…生保3社で大減益ラッシュ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】節税保険でエヌエヌ生命に業務改善命令、明治安田生命には立ち入り検査も

- 【東京 法人保険 最新ニュース】明治安田生命に金融庁が立ち入り検査へ、透けて見える「検査主眼の転換」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】癌になって思う「がん保険は、やっぱり不要だ」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「バレンタインの悲劇」から4年…金融庁、エヌエヌ生命に「業務改善命令」へ!露呈し続ける「保険業界の人材不足とモラル低下」のお粗末

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、エヌエヌ生命保険に業務改善命令発動へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】遠藤俊英・元金融庁長官が語る金融行政、顧客本位の業務運営の在り方

- 【東京 法人保険 最新ニュース】相続税を抑える裏ワザ「生命保険の非課税枠」 専門家も「絶対に活用すべき」と助言

- 【東京 法人保険 最新ニュース】囁かれる政府の「公的医療制度カット」の策謀…それでも「医療保険はいらない」と言い切れる「これだけの理由」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命の営業部長、契約者から2億円詐取の疑い

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保レディー管理向上の「着眼点」2月公表へ、金融庁とのやりとりで透ける生保業界の“本音”

- 【東京 法人保険 最新ニュース】インボイス10月開始で保険代理店に大打撃!?大手生保の社員も知らない注意点【保険業界編】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】住友生命「インフルお見舞い金保険」が発売3日で契約1万件突破、3社タッグが他生保の脅威に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険業界におけるDX三分類を徹底解説!低いウェブマーケティング力が最大の課題

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「新・お宝生命保険」はこれだ!絶対に解約してはいけない、知る人ぞ知る販売中止商品とは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命稲垣社長に聞く、営業職員チャネル改革大詰めの23年生保業界をどう見る?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】23年に損保3大グループが直面する「懸案事項」、リストラと代理店改革で“春遠し”

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保業界が23年に対峙する「新たな強敵」とは?業績急回復も、商品開発競争の激化は必至

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第2のAIG危機を防ぐために、保険の国際機関IAISが踏み切った「荒治療」の舞台裏

- 【東京 法人保険 最新ニュース】節税保険に迫る「2025年問題」、今から備えるべき“4つの出口対策”

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命が営業職員の給与7%増額方針、積年の課題「生保レディーの地位向上」が背景

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命・T&D2桁増収、かんぽは14四半期ぶり増収も「そろって大減益」の訳

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「あの保険の営業担当、積極的過ぎて…」保険の販売で守られるべきルール&禁止行為

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保代理店の窮状が噴出!「院内集会」で国会議員も問題視

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険の国際機関IAISが、保険業界から「財政的独立」を達成した舞台裏

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「大き過ぎてつぶせない保険会社」をIAISはどう選んだ?当事者が明かす舞台裏

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保22年度上期決算で日系大手「営業力&金利リスク」を分析、代理店市場では主役交代?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「医療保険」よりはるかに重要!? 働けなくなるリスクに備える2つの保険とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】アマゾン&あいおい「ペット保険」に参入、業界に広がる市場制覇への懐疑的見方

- 【東京 法人保険 最新ニュース】JAで「残業代未払い」発覚!自爆営業とサービス残業を職員に課す“ブラック農協”の暴挙

- 【東京 法人保険 最新ニュース】アマゾンがペット保険参入へ、あいおいニッセイ同和損保と共同開発で最終調整

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険会社の実力が試される「ニューリスク」の保険商品開発の要諦

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「抗がん剤は本当に効くのか、それとも毒なのか」多くの人の疑問に内科医が出した最終結論

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命がペット保険2位アイペットを買収、業界再編の呼び水となる「三重苦」の深刻

- 【東京 法人保険 最新ニュース】アマゾン、英国で保険事業に参入 日本も無視できない金融事業のゆくえ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】解約するか継続するか…老後生活で“加入しておく保険”と“加入していい保険”の見分け方

- 【東京 法人保険 最新ニュース】富裕層が円安で「ドル建て養老保険」活用、節税策狭まる中での資産防衛術

- 【東京 法人保険 最新ニュース】JA共済「自爆営業」平均額は月5.4万円!?職員ら1386人の声で判明した“ワーストJA”

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ライフネット生命の森社長が語る、相次ぐ「大型業務提携」の狙い

- 【東京 法人保険 最新ニュース】相続税対策として生命保険が有効な理由とは?3つのメリットと注意点も解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】少額短期保険2社に行政処分で業界に漂う不透明感、金融庁で強まる「運用厳格化」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「節税保険」金融庁のマニュライフ生命処分で壊滅!実は節税にほど遠かった商品の実態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保協会の業務品質評価に「大きな進展」、代理店自己点検への代替が可能に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】住友生命が「健康志向」の火つけ役に、累計100万件を突破したスゴい保険の“意外”な効果

- 【東京 法人保険 最新ニュース】115行の仕組み債・ファンドラップ実態調査へ 全銀協

- 【東京 法人保険 最新ニュース】かんぽ生命が「自爆営業」促進キャンペーン!不正に懲りず“目標必達”に逆戻り【内部資料入手】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】東京海上・SOMPOは2桁増収、MS&ADは微増…「格差」の裏に異常事態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ほけんの窓口・猪俣礼治社長に聞く、就任から半年の手応えと新経営方針の中身

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパン「不正請求被害」も取引再開の深層

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ライフネット生命保険が「赤字でも大丈夫」な理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生命保険会社の2021年度決算、新契約件数はコロナ前後で大きく変化

- 【東京 法人保険 最新ニュース】少額短期保険協会会長を直撃!行政処分連発なのに「規制緩和」を求める真意は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】100円で加入できる「熱中症保険」5万件の大ヒット!住友生命子会社に学ぶ“新鉱脈”

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「申告対象ではないか?」税務当局から“難癖”も…税務署もわかっていない「海外積立年金保険」運用の注意点【税理士が解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】かんぽ生命営業再開でも「保険契約ゼロ」の郵便局が続出する理由、コンプラ順守の自縄自縛

- 【東京 法人保険 最新ニュース】メットライフ生命副社長に聞く、「顧客思い」3年連続1位の理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】コロナの保険支払い見直しに反発も 生保役員「これまでが特別扱い」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】コロナの入院給付金、「65歳未満の軽症者」は対象外に 9月中にも

- 【東京 法人保険 最新ニュース】新型コロナ無症状でも給付金支払い 「みなし入院」に翻弄される生保

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険商品の細かい支払い要件に、顧客は興味を示すのか?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保業界、大半が「役職定年なし」に異変!?第一とソニー生命から近づく変革の足音

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、「エヌエヌ生命保険」に立ち入り検査へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】“もはや詐欺!?”…生保が「画期的に儲かる」ヤバすぎる保険の中身【保険のプロが解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保大手4社のコロナ支払いが3カ月で昨年の2倍!業界を揺るがす「厄介な問題」とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】2022年10月に火災保険が値上がり! 今からできる対策とは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「お宝個人年金」を搾り尽くす裏ワザ2選!受給額アップの知られざる手法

- 【東京 法人保険 最新ニュース】東京海上は年収3割減、あいおいも激減!損保大手50代役職定年で給料激減の悲哀

- 【東京 法人保険 最新ニュース】利益とコストで7割を客から吸い取る日本の生命保険。マスコミはなぜこの闇を絶対報じないのか

- 【東京 法人保険 最新ニュース】稲垣精二・生命保険協会長に聞く、「トップの決意と原理原則の浸透で、金銭詐取を撲滅する」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ステージ4のがんを経験した税理士が教える 自分に合った「がん保険」を選ぶ6つのポイント

- 【東京 法人保険 最新ニュース】マニュライフ生命への業務改善命令で責任言及の前CEO・前CGOが在籍するアフラックの苦悩

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「生命保険信託」と「生命保険」は用途に合わせて選ぼう! メリットやデメリットを解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「節税保険」初の業務改善命令へ。金融当局と保険会社 “イタチごっこ”の背景とは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「違法な募集経緯であることは認識」FWD生命にがん保険“違法”大型契約の疑い〈文書入手〉

- 【東京 法人保険 最新ニュース】かんぽ生命が「12四半期連続減収」、営業本格再開後も続く不祥事の代償

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、マニュライフ生命保険に行政処分発動へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】借入書類は「別人の筆跡」かんぽ生命不正疑惑で提訴した原告が語る「消えた老後資金」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「節税保険」新たな抜け道 払った以上の返戻金も 規制を逆手に?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】業界盟主・日本生命でも営業職員の金銭詐取が発覚、防止指針策定はもはや避けられず

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保業界が「金融DX最後発」に陥る理由、捨てるに捨てられない超レガシーシステムの呪縛

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命「9カ月間で34件の違反行為」の異常事態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】猛暑と電力逼迫に備え PayPayの「熱中症お見舞い金」加入数が6倍に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】アクサ生命・商品開発本部長に聞く生保商品のトレンド、「変額・外貨建て保険に“逆流”あり」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】地銀・証券は再編必至、メガ銀・生損保は好調…金融主要12社の序列「5年後の未来図」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、保険業界の死角にメス 代理店に実態調査

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「顧客思い」の保険会社ランキング2022!ベスト3位オリックス、1位は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】明治安田生命で生保レディーの金銭詐取発覚、生保協会は「営業職員ガイドライン」策定不可避に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険「付帯サービス」競争が過熱、認知症による“資産凍結回避”の新サービスも登場!

- 【東京 法人保険 最新ニュース】自動運転時代、保険はどう変わる 損保が急ぐ「稼ぎ頭」の変革

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁が迫る生命保険「営業職員ガイドライン」攻防戦、第一生命社長に“重すぎる宿題”

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保、営業職の採用抑制 第一は半減・日生は目標撤廃

- 【東京 法人保険 最新ニュース】明治安田生命社長に聞く、「販路は生保レディーだけ」にこだわる理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】JA共済「自爆営業」報告数が多い都道府県ランキング!悪質販売横行は“第二のかんぽ生命”か

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保の優良代理店に業界が“お墨付き”、金融当局も注目する「業務品質評価制度」の行方

- 【東京 法人保険 最新ニュース】伊藤忠出身の「ほけんの窓口」猪俣礼治新社長を直撃!新たな経営方針は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】マニュライフ生命の子会社代理店も内部崩壊、「親会社の商品を売れ!」の方針転換に非難囂々

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命社長が語る大樹生命“低発展”発言の真意「大樹生命との“距離を詰めた”のは事実」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】マニュライフ生命の断末魔!悪質節税保険が招いた金融庁検査の中身と、社員大量退職の実態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】台湾有事に備える保険、ウクライナ侵攻で需要増

- 【東京 法人保険 最新ニュース】多くの日本人が見過ごしている…生命保険の「効果的な使い方」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】世界の損保支払い、ロシア関連最大4.5兆円

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保、外債投資割れる戦略 ユーロ建てに移す動きも

- 【東京 法人保険 最新ニュース】コロナ禍でも成長を持続する少額短期保険業界 ―― 大手生損保会社による少額短期保険子会社の設立も相次ぐ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第6波のコロナ入院保険、支払い急増 明治安田は3倍に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】自動運転で保険激変 損保ジャパン、契約者は車メーカー

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「コロナ保険」で保険スタートアップのジャストインケースが大失態、少短業界の勃興に冷や水

- 【東京 法人保険 最新ニュース】かんぽ生命の減収ラッシュ止まらず…生保3社の明暗分けた重すぎる「代償」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】コロナ保険に不正受給の影? 販売停止に保険金減額、何が起こったのか

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命 企業から預かる年金資金 来年4月 運用利率引き下げへ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「生保商品ランキング」に載らない「最強」の保険

- 【東京 法人保険 最新ニュース】[FT・Lex]英ロイズ保険組合、戦争リスクに十分対応

- 【東京 法人保険 最新ニュース】組込型金融で“実生活”はどうなる? 「意識しなくなる」ことによる変化とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命・清水社長が経営戦略説明会で語った「大樹への方針転換&ESG投融資の見通し」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保、ロシア向け保険停止検討 高まる日系企業のリスク

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生命保険のコンサルティングセールス教育、30年前からの呪縛の深層

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保21年度第3四半期決算、代理店市場「秋の“がん保険”競争」の結果は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】うつ病で働けなくなったときの生活はどうなるの?傷病手当金と就業不能保険

- 【東京 法人保険 最新ニュース】中小企業のがん対策、経営者の関心高いほど検診率向上

- 【東京 法人保険 最新ニュース】<変わる年金>イデコ加入、65歳未満に拡大

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険の営業に注意!甘い言葉には…どこで契約するのが正解か?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパンと日本ユニシス、電子マネーで保険金支払い

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命が営業職員制度改革へ始動、清水博社長に聞く新制度「ニッセイまごころマイスター認定制度」の中身

- 【東京 法人保険 最新ニュース】かんぽ生命、法人営業759件で法令違反の疑い 取引時の確認怠る

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日銀が「国債無制限買い取り」に踏み込む理由、どうしても金利上昇を防ぎたい事情とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】過剰に加入した「生命保険」をいま見直すべき理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「生命保険エコシステム」共同利用へ チューリッヒ生命、メディケア生命

- 【東京 法人保険 最新ニュース】マニュライフ生命に金融庁検査、「新たな名変プラン」&「おかわりプラン」も発覚か

- 【東京 法人保険 最新ニュース】中小企業の節税ニーズをつかみ、あの手この手 生命保険各社で「節税保険」、再び復活の背景事情

- 【東京 法人保険 最新ニュース】2021年の保険代理店の廃業が最多、店舗乱立やコロナ禍が影響

- 【東京 法人保険 最新ニュース】伊藤忠の保険部門長に聞く、「ほけんの窓口」の現状と先行き

- 【東京 法人保険 最新ニュース】世間からの「信頼」を悪用…銀行による外貨建て保険販売の呆れた実態

- 【東京 法人保険 最新ニュース】コロナ保険、販売停止に 「感染拡大、想定を大幅に超過」大樹生命

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融に革命をもたらす「組込型金融」(エンベデッド・ファイナンス)の可能性

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保の苦情 保険会社より代理店が多いわけ 金融庁・業界の対応は

- 【東京 法人保険 最新ニュース】自宅療養でも「入院給付金」 コロナ下で生保各社取り組み進む

- 【東京 法人保険 最新ニュース】資産家男性「長男に全財産を、長女は遺留分を現金で」を実現する、生命保険活用の重要ポイント

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、外貨建て保険に共通指標 「顧客本位」加速へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命グループのネオファーストが「歯数割」を導入したワケ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】2022年の生命保険業界はどうなる?日本生命・清水博社長に直撃!

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「保険販売時に年金制度の説明を」 金融庁の新指針に戸惑う生保業界

- 【東京 法人保険 最新ニュース】夫の死去後に判明…まさかの「生命保険金の受取人」登場で“困った”ワケ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパンの凄すぎる「コンタクトセンターDX」、ボイスボットの絶大な効果とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命「Nippon Life X」が引き金、22年は“生保イノベーション競争”が勃発

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本の金融はよみがえるか 「創造的破壊」を失った30年

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保社員たちが明かす終身保険の現実「全部元本割れだと思っていい」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】東京海上、米の生保買収完了 約200億円で

- 【東京 法人保険 最新ニュース】やまぬ生保の「過剰契約」 大樹生命では一家族に19年間で46件

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保販売、新指針が波紋 金融庁「公的保険の説明を」/「国が周知すべき」不満の声

- 【東京 法人保険 最新ニュース】節税の代名詞だった「法人保険」…駆け込み加入した経営者が、2022年に直面する「大問題」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「生命保険」を活用した「相続対策」のメリット・デメリット【行政書士が解説】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】住友生命保険・高田幸徳社長に聞く、「22年の主戦場はコロナ禍で見直された生存保障分野」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損害保険料、改定の理由 災害・事故の確率が変化

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命、矛と盾の預金口座 「保険金支払い後」に照準

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命、銀行サービス参入 住信SBI・楽天銀行と提携

- 【東京 法人保険 最新ニュース】メットライフ生命7000万円金銭詐取の闇 | 20年続いていた不祥事

- 【東京 法人保険 最新ニュース】今度は「朝日生命」、生保契約者狙うフィッシングに注意

- 【東京 法人保険 最新ニュース】サステナブル社会の構築に向けた陸上養殖保険の開発

- 【東京 法人保険 最新ニュース】みずほ「世界4位・収益力1兆円」の夢が崩壊した理由、3行合併の急所は予見されていた

- 【東京 法人保険 最新ニュース】40代の生命保険料、毎月の平均はいくら?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】白血病患者が語る…「入院給付金」が25日分減額された意外な理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】凶悪化するランサムウェア、「二重脅迫」に対抗するカギはエンドポイントにあり

- 【東京 法人保険 最新ニュース】アフラックをかたるフィッシング、件名「アフラック保険から重要なお知らせ」のメールに注意

- 【東京 法人保険 最新ニュース】【特報】イーデザイン損保 24年度に自動車保険を「&e」へ一本化

- 【東京 法人保険 最新ニュース】“お手上げ状態”の慢性疾患に新たなアプローチ…次世代型医療「機能性医学」の実力

- 【東京 法人保険 最新ニュース】グリーンが問う金融の意義 北欧からアジアへ動く潮流

- 【東京 法人保険 最新ニュース】節税の代名詞だった「法人保険」…駆け込み加入した経営者が、2022年に直面する「大問題」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一生命元職員、顧客口座から3800万円を不正引き出し

- 【東京 法人保険 最新ニュース】なぜ「金融サービス仲介業」が盛り上がらない? 鍵を握る「規制緩和」「リスク管理」とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保新契約、コロナ前遠く 4~9月保険料19年比17%減

- 【東京 法人保険 最新ニュース】強まる圧力に悲鳴 金融庁が生保の販売指針改定へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】がんになったら1年で100万円以上必要?「がん治療とお金」の真実を専門家2人が解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保21年度上半期決算、日系9社「営業力」「代理店市場」&大手4社「金利リスク」を分析

- 【東京 法人保険 最新ニュース】無駄の塊「生命保険」なぜ欧米より3倍も高い?保険会社のボッタクリと偽りの“相互扶助”に気づけ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】社会インパクト投融資、金融の主軸に 3社トップに聞く

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ソニー生命不正送金、管理体制に不備 金融庁が報告命令

- 【東京 相続・事業承継 最新ニュース】相続トラブル回避に使える!新しい「遺言書保管制度」6つの利点

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「団体信用生命保険」徹底比較! 住宅ローンでおすすめの団信は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】コロナにかかったら医療保険と死亡保険、どちらも保険金を申請できますか?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】50代で「お宝保険」に入っている人がいるようです。今からでも入れる?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁が生保の販売指針改定へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】全社員をDX人材へ、SOMPOホールディングスの危機感

- 【東京 法人保険 最新ニュース】がん診断6万件少なく 20年、コロナで検診・受診減影響

- 【東京 法人保険 最新ニュース】民間の医療保険は加入不要?公的保障と日本社会

- 【東京 法人保険 最新ニュース】個人年金保険は入ったほうがいい? 3つのメリットとデメリット

- 【東京 法人保険 最新ニュース】DMの申込数が1.7倍に アフラック流DXが上げた開封率

- 【東京 法人保険 最新ニュース】イーデザイン損保が推し進める保険の再定義。損害保険が目指す「事故のない世界」とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命・清水博社長「保険はDXで強くなる」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、保険販売の指針改定方針にざわつく生保

- 【東京 法人保険 最新ニュース】現金払いを全廃 MS&AD、代理店経由 22年度中に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】現金払いを全廃 MS&AD、代理店経由 22年度中に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】投資ファンドのアポロ、日本で保険事業 年金向け商品も

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁、外貨建て保険を見える化 共通指標で比べやすく

- 【東京 法人保険 最新ニュース】.D.パワー自動車保険満足度調査、トップは5年連続でソニー損保

- 【東京 法人保険 最新ニュース】なぜ金融機関のDXは困難なのか? 組織内外存在する「落とし穴」とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】yup、第一生命保険と協業 フリーランス向け「所得保障保険」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】火災保険、実質値上げへ 割安な10年契約廃止

- 【東京 法人保険 最新ニュース】ソニー損保・GE・マイクロソフト…事業の成否を分ける「価格設定」の鉄則

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日生、ニッセイ・ウェルスを完全子会社化

- 【東京 法人保険 最新ニュース】令和4年からアルバイトやパートの社会保険適用が拡大。具体的に何が変わるの?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】副業したときの社会保険はどうなるの?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】 2022年から傷病手当金はどう変わる? 知っておきたい改正内容

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「金融サービス仲介業」が静かに船出、様子見の生・損保各社と活用模索する代理店

- 【東京 法人保険 最新ニュース】三井住友海上、住友が三井を振り向かせた20年前の合併秘話を名誉顧問が明かす

- 【東京 法人保険 最新ニュース】三井と住友「損保は合併、生保は決別」の分かれ道、保険業界激動の20年秘史

- 【東京 法人保険 最新ニュース】日本生命は少額短期保険で何をする?ニッセイ少額短期設立準備社長を直撃

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「みんなが入っている」「おすすめ」の保険が危ない理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「銀・証・保」の商品、代理店で一体販売へ 下がる垣根

- 【東京 法人保険 最新ニュース】SBIの新生銀行TOBを金融庁が黙認し、地銀が警戒する理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】少額短期保険協会会長が宣言、業界発展のために「情報開示文化」を根付かせる

- 【東京 法人保険 最新ニュース】結局、保険DXとは何か? AXA、大同生命に学ぶ「新発想」のAI活用・商品設計

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパンが「脱炭素保険」の開発で狙うビジネスチャンス

- 【東京 法人保険 最新ニュース】販売休止や支払い急増の動き 生保、コロナ禍は重荷か好機か

- 【東京 法人保険 最新ニュース】失敗しない保険選びの「究極の簡便法」とは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】車両保険の常識をぶち壊す新商品をi-SMAS少額短期保険が投入、衝撃の中身とは?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保販売員を退散させる「たった1つ」の質問

- 【東京 法人保険 最新ニュース】若手リーダーとシニアの衝突はない? 60歳代メインの保険コールセンターに聞く

- 【東京 法人保険 最新ニュース】少額短期保険の保険料収入が高い会社ランキング【主要3分野別】総合力はあのネット金融

- 【東京 法人保険 最新ニュース】第一スマート少額短期保険社長に聞く、「コロナ保険売り止め」の誤算と今後の勝算

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁「デジタル・イノベーション推進の4つの柱」とは? 金融行政方針を詳説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】これからの保険サービスはどうなる?スマートインシュアランスの内容と次世代保険商品のあり方

- 【東京 法人保険 最新ニュース】1万人に聞いた、あなたが最も多く保険料を支払っている生命保険会社はどこ? 2位県民共済、1位は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】東京スター銀行、保険の勧誘一部停止 ルール違反の疑い

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険代理店200項目で評価 生保協が基準、22年秋にも

- 【東京 法人保険 最新ニュース】東京海上・SOMPO・MS&ADで唯一、2四半期連続減収に陥った会社とその要因は?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】光でがん退治、体の負担軽く 抗がん剤などに続く新治療

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融所得課税・経済対策・マイナ保険証

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁が業態超えた横断的リスク把握を強化

- 【東京 法人保険 最新ニュース】大同生命の法人保険、契約手続きをネット完結に

- 【東京 法人保険 最新ニュース】確実な保険金請求のために。生命保険契約照会制度が創設されました

- 【東京 法人保険 最新ニュース】新型コロナの影響で生命保険会社の収支はどうなったか?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】かんぽ生命、営業拠点7割削減 不正再発防止へ集約化

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保協が代理店評価機関 乗り合いショップを点検

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保協・業務品質SGによる代理店検査の結果を検証する

- 【東京 法人保険 最新ニュース】感染拡大で支払い急増、生保にとってコロナ禍は重荷か好機か

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「駅前の保険代理店」で保険に加入しないほうがいいこれだけの理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁が公表した「保険モニタリングレポート」を深読み解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁が第一生命に立入検査、真意測る生保業界

- 【東京 法人保険 最新ニュース】金融庁らが語るインシュアテック、「組み込み型保険」を中心に検討すべき理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】これからの保険サービスはどうなる?スマートインシュアランスの内容と次世代保険商品のあり方

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生命保険の勧誘時に「公的保障の説明を」 金融庁が規制強化へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】なぜ「保険の再定義」が進むのか? 増島雅和氏が語るインシュアテックの生かし方とは

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「コロナ保険」には加入すべき? 感染時に10万円給付の少額短期保険も

- 【東京 法人保険 最新ニュース】世界の53%が社会保障ゼロ ILOが警鐘

- 【法人保険 最新ニュース】不妊治療の保険適用 「負担増」の解消に難しさ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】悪徳火災保険コンサルタントにご用心!風水害の多発に乗じた不正請求の卑劣手口

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生命保険に加入している人は8割 申し込み方法トップは「営業職員や保険外交員を通じて」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「がん」のリスクと対策、性別・年齢でこれだけ違う

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保3社の医療保険がターゲット、「逆選択」案件が保険ショップで頻発

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「富裕層の一般常識」お金持ちが”現金一括払い”にこだわる本当の理由

- 【東京 法人保険 最新ニュース】オンライン診療とは 働く世代も受診しやすく

- 【東京 法人保険 最新ニュース】損保ジャパン、無人で契約判断 AI使いコスト150億円減

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険見直し、ネットで手軽に AIやチャットを活用

- 【東京 法人保険 最新ニュース】火災保険料で10万円の格差も?水害ハザードマップが生む「新・住宅負け組」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】50代からの確定拠出年金 改正で税優遇の期間長く

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保に迫る「2025年の崖」 金利低下リスクに備え

- 【東京 法人保険 最新ニュース】地震保険料、地域差3.77倍に拡大 22年度に改定へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】人工衛星で「全損」認定 熱海の水害で損保大手が新技術

- 【東京 法人保険 最新ニュース】自動車の操作状況記録するEDR、22年から設置義務化へ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】7月に大激変…!いよいよ始まる「保険の新制度」で「損しないため」に絶対やるべきこと

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保に新潮流 「健康増進」テーマに新商品・サービス ITやAIで進化する「新しい保険」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】水害への備え 水災補償で大雨や台風の被害をカバー

- 【東京 法人保険 最新ニュース】確認しよう 住まいの保険とハザードマップ

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険の有無、業界が一括で調査 認知症などに備え新窓口

- 【東京 法人保険 最新ニュース】逓増定期保険の名義変更プランとは?使い道はあるか?【2021年新通達対応版】

- 【東京 法人保険 最新ニュース】AI革命、保険会社に迫る「創造的破壊」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】保険の不正請求をAIが検知 パークシャが開発

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生保協、複数社を一括契約照会

- 【東京 法人保険 最新ニュース】生命保険大手4社20年度決算分析、子会社生保の躍進&リスクヘッジ姿勢で際立つ住友

- 【東京 法人保険 最新ニュース】速報!逓増定期保険の名義変更に関する国税庁のパブリックコメント(2021年6月18日)徹底解説

- 【東京 法人保険 最新ニュース】“病気やケガなどによる就業不能リスク”に備える保険「就業不能保障保険」を発売

- 【東京 法人保険 最新ニュース】 年商1000万の41歳フリーウェブエンジニア「法人化したほうが社会保険料はお得?」

- 【東京 法人保険 最新ニュース】節税保険で稼ぐ保険会社と、税制改正で搾り取る国税庁「イタチごっこ」40年のまとめ。決着は近い?

- 【東京 法人保険 最新ニュース】節税保険にホワイトデー・ショック 抜け道に国税庁メス

- 【東京 法人保険 最新ニュース】「職場」のクラスターが急増中! 労災保険から受けられる「給付」について解説